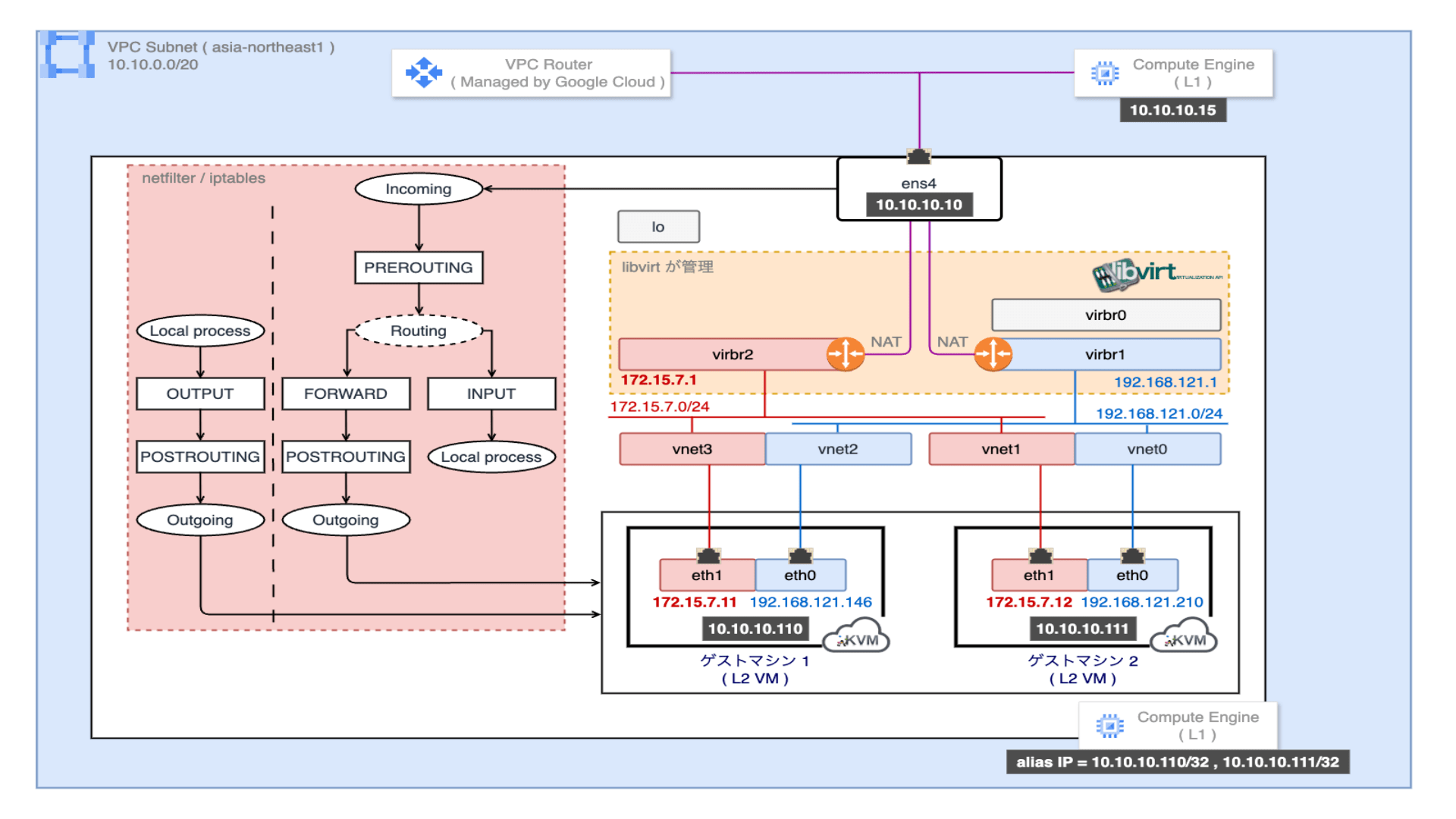

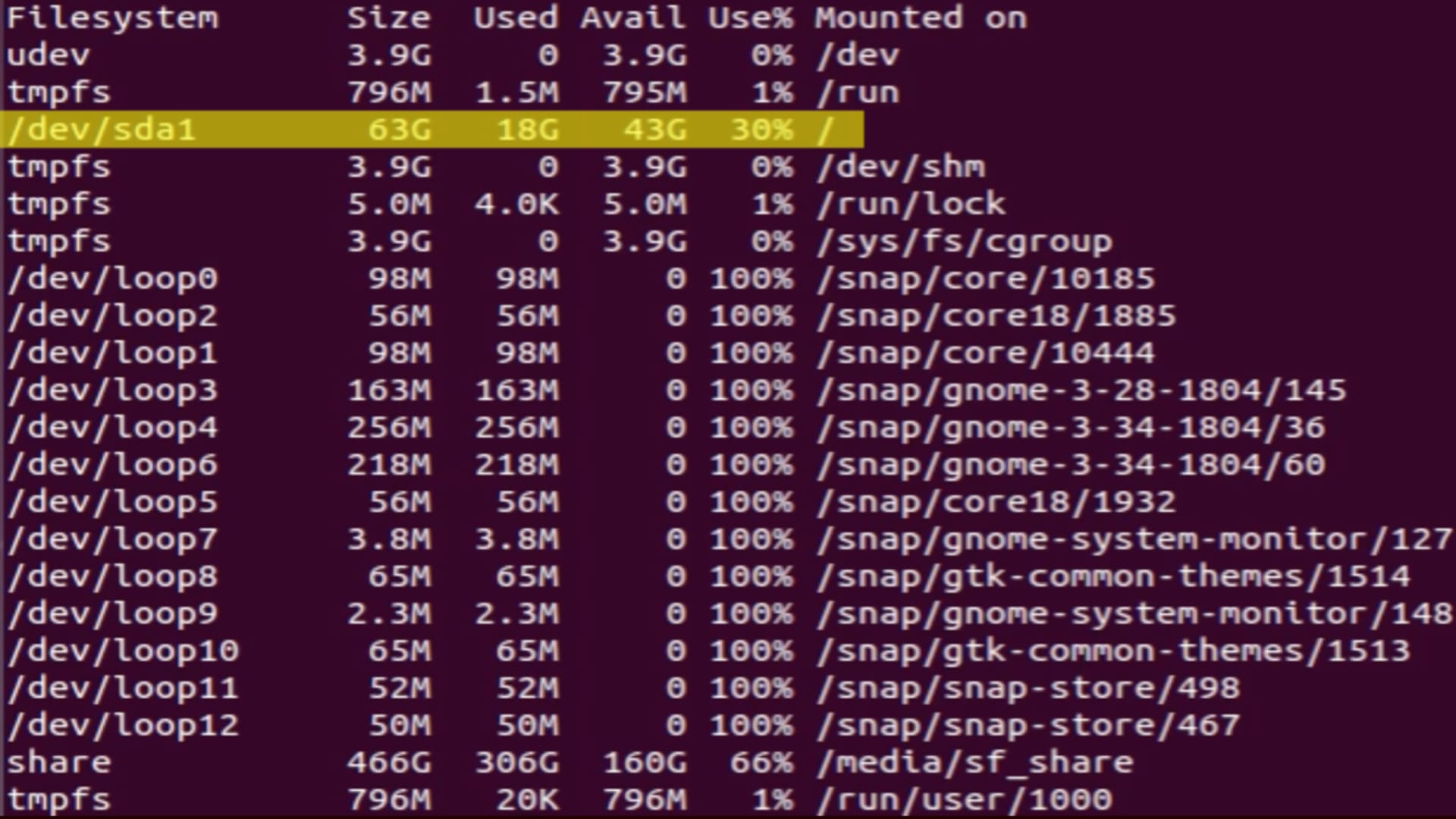

サーバ仮想化技術は、物理サーバのコンピュートリソースを最大限活用するために、従来から利用されてきました。 サーバ仮想化を実現する代表的なハイパバイザに KVM(Kernel-based Virtual Machine) があります。 KVM は、オープンソースでありながら高い性能と安定性を持ち、Linux に深く統合されていることから、多くのオンプレミス環境やプライベートクラウドで採用されてきた実績があります。昨今ではパブリッククラウドが普及したことで、オンプレミスのサーバから GCE や EC2、AVM といったコンピュートマシンへのリフトアンドシフトが進んでいます。 大半の場合、パブリッククラウドが提供するコンピュートマシンは、それ自体が仮想化された VM として提供されます。ここで、従来利用してきた「KVM によるサーバ仮想化はクラウドプロバイダが提供する VM でも利用できるのか」という疑問が生じました。答え、クラウドプロバイダが提供する VM でも Nested Virtualization(Nested V12n) という仕組みを利用できます。 Nested V12n は、その名の通りネストされた仮想化を意味し、VM の中で別の VM を実行(VM in VM)することを指します。 Nested V12n を使用すると、クラウドプロバイダが提供する VM 内で KVM を利用することができます。しかし、実際にはオンプレミスの物理マシンとクラウドプロバイダが提供する仮想マシンでは、KVM の構築に際して仕組み上異なる部分があり、後者の場合は特有の制約もあります。今回のブログでは、Google Cloud の VM(GCE)で Nested V12n を利用し、libvirt を用いて Linux KVM を構築してみたので、クラウドサービスの VM で KVM を実行する方法や、VM ネットワークの違いについて紹介したいと思います。

- Published on